世界銀行設立から80年、そのガバナンス、役割、そしてマンデートを見直すための国連の政府間プロセスを求める声が高まっています。しかし、現状の世界銀行の形態では、その存在意義は見出されていません。IPS newsにロドルフォ・ラホイ・ジュニアとルイス・ヴィエイラが報告します。

タジキスタン南部の山岳地帯にあるログンダムは、完成すれば世界で最も高いダムとなります。昨年末、世界銀行は、このプロジェクトが地元住民に利益をもたらすと主張し、開発資金として約30億ドルを拠出することを決定しました。

しかし、世界銀行がふれていないのは、このダムが甚大な社会的・環境的被害をもたらし、タジキスタンの対外債務を増大させている点です。ダムが稼働すれば、発電量は国内需要をはるかに上回るため、発電量の70%が近隣諸国に輸出されることになります。

国際開発金融機関(MDBs)は、グローバル・サウス諸国の開発優先事項に応える限りにおいて、その意義を持ちます。

世界最大の国際開発銀行(MDB)である世界銀行は、その使命は、住みやすい地球上で貧困のない世界を創造することだと述べています。しかし、世界銀行の政策提言、そして国際通貨基金(IMF)の政策提言は、国内市場向けの生産を優先せず、産業政策への意欲を削ぐ形で、グローバル・サウスの経済構造を再構築し続けています。

巨大なログンダムは、国のエネルギー需要予測をはるかに上回り、しかも建設費は法外な額に上ります。これは誤ったアプローチの好例です。

世界銀行とIMFの設立から80年が経ち、多国間秩序への脅威が広く認識される中、国際金融機関のガバナンス、役割、そしてマンデートを見直すための国連の政府間プロセスを求める声が高まっています。

今年後半にスペインのセビリアで開催される第4回開発資金国際会議(FfD4)に向けた4月末の事前交渉は、このアジェンダを前進させる絶好の機会です。

世界銀行は第二次世界大戦後秩序の産物でした。米国とその欧州同盟国は経済的・政治的影響力を強め、その力は世界銀行のリーダーシップ、ガバナンス、そして優先事項に反映され続けてきました。

グローバル・ノースの指導の下、世界銀行の役割は数十年にわたり進化しました。当初はインフラ整備に重点を置いていましたが、その後、開発政策にも取り組み、その後、極度の貧困撲滅に焦点を絞り、現在では気候変動対策と雇用創出にも取り組んでいます。

当初、世界銀行はインフラ投資支援を各国の工業化努力とより密接に結び付けていましたが、その後、そのアプローチから転換しました。グローバル・ノースにおける新自由主義経済と政策の台頭を反映し、世界銀行は市場ベースの解決策への依存度を高め、民間資本を優先するようになりました。

この偏向は、2015年に世界銀行が「数十億から数兆ドルへ」という政策を推進したことでさらに深まりました。この政策では、公的資金は主に大規模な民間投資の誘致に充てられるべきだと主張しました。

しかし、経済史は、民間資金が「より大きく、より良い」搾取ではなく、経済変革につながるという点に深刻な疑問を投げかけています。そして、民間資本を低所得国や「新興市場」に誘致するには、リスクをグローバル・サウス諸国に転嫁する必要があります。

世界銀行が支持するグローバル・ノームが富の私的独占を促したため、グローバル・サウスは数兆ドル規模の資源を失っています。

さらに悪いことに、世界銀行が数十年にわたって支援してきた規制緩和、民営化、そして一次産品輸出への重点化は、グローバル・サウス諸国をますますショック、危機、そして市場変動にさらす状況に追い込んでいます。世界銀行のチーフエコノミストが「数十億から数兆ドル」というアジェンダは「空想」だったと認めた後も、外国からの資金を「潤す環境の創出」に重点を置く姿勢は変わっていません。

世界銀行による最近の自己改革の試み、すなわち「Evolution Roadmap(改革ロードマップ)」は、これまでのところ、民間資本への依存から脱却できていません。これは、グローバル・ノース主導の「1ドル1票」のガバナンスと、世界銀行のアジャイ・バンガ総裁自身が世界銀行の本来の目的は「民間投資にとって成熟した世界経済環境を築くこと」だったと述べたことを考えると、驚くべきことではありません。

バンガ総裁がG20に呼応して「より大きく、より良い世界銀行」を訴えてから1年以上が経ち、世界銀行は今や自らの存在そのものを守らなければならない状況に陥っています。

世界銀行は、米国の利益増進における自らの重要な役割を米国政府に納得させる必要があります。そして、BRICS銀行、アジアインフラ投資銀行の設立、そしてBRICS圏の拡大が示すように、ガバナンス改革の不在に対するグローバル・サウス諸国の忍耐には限界があります。

セビリア会議に向けた交渉は、現在の搾取中心の金融構造の規範を転換し、グローバル・サウスにおける変革的な開発の舞台を整える可能性があります。

各国が債務と依存から脱却し、外的ショックへのエクスポージャーを軽減し、人権を擁護する能力を高めつつ、国民の願望を支えることを可能にする経済変革と産業政策が必要です。これらの目標を支援する開発銀行が必要です。

現在の世界銀行は、この目的に適っていません。グローバル・サウス諸国、社会運動、そして市民社会が声を上げ、対話のあり方を変える必要があります。

どんなに高いダムであっても、迫り来る変革の洪水を食い止めることはできません。世界は80年前とは様相が異なります。開発銀行も同様であってはなりません。

ロドルフォ・ラホイ・ジュニアはマニラを拠点とするIBONインターナショナルの副所長であり、ルイス・ヴィエイラは英国を拠点とするブレトン・ウッズ・プロジェクトのコーディネーターである。

Original source: IPS news.

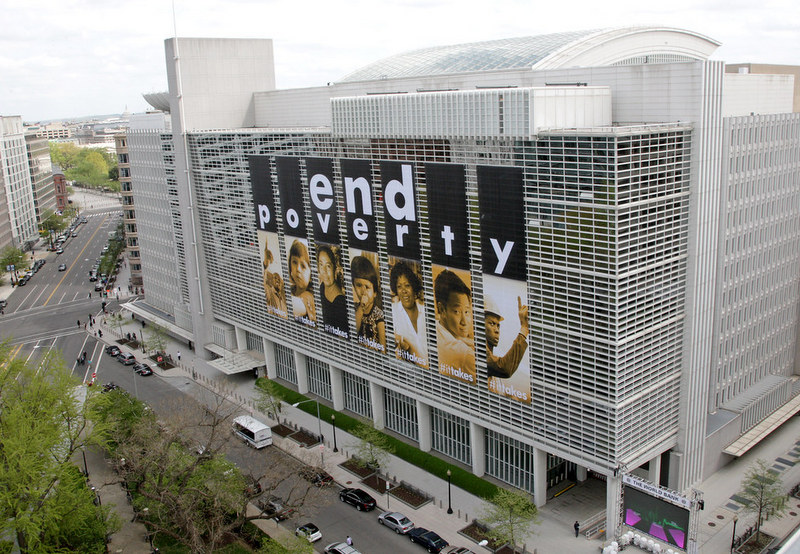

Image credit: Simone D. McCourte / World Bank, flickr creative commons