世界銀行の新しい「 Poverty, Prosperity, and Planet Report(貧困、繁栄、地球)」報告書によると、今日の弱いペースでは、世界のほぼ半数を占める人々(1日6.85ドル未満で暮らす人々)にとっての貧困をなくすには1世紀以上かかる可能性があるということです。

この報告書は、パンデミック後、貧困を根絶し、住みやすい地球上での繁栄の共有を促進するための世界的な進捗状況を初めて評価したものです。

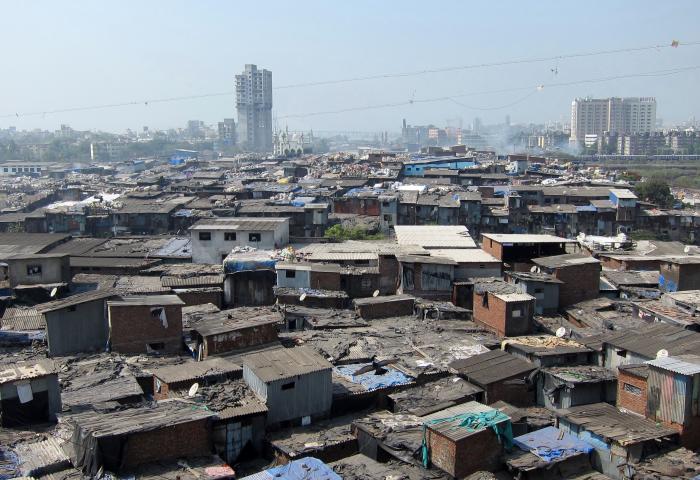

2030年までに極度の貧困(1人1日2.15ドルと定義)を終わらせるという世界目標は達成不可能です:この水準で貧困をなくすには30年以上かかる可能性があり、これは主に低所得国に関係します。現在、世界人口の8.5%にあたる約7億人が1日2.15ドル未満で生活しており、2030年には人口の7.3%が極度の貧困状態にあると予測されています。極度の貧困は歴史的に経済成長が低く脆弱な国に集中しており、その多くはサハラ以南アフリカにあります。

現在、世界人口の44%が1日6.85ドル未満で暮らしています。これは上位中所得国の貧困ラインです。人口増加により、この貧困ライン以下で暮らす人の数は1990年以降ほとんど変わっていません。

「数十年にわたる進歩の後、世界は貧困との闘いにおいて深刻な後退を経験している。これは、経済成長の鈍化、パンデミック、多額の債務、紛争と脆弱性、気候変動などの課題が重なり合った結果だ」とアクセル・ヴァン・トロッツェンバーグ世界銀行上級専務理事は述べました。「これらの重なり合う危機の中で、従来通りのアプローチはもはや機能しない。人々の生活と暮らしを真に改善し、地球を守るためには、根本的に新しい開発戦略が必要だ」

世界銀行グループのチーフエコノミストで開発経済担当上級副総裁のインターミット・ギル氏は、「低所得国や新興市場国は、これらの目標の間でトレードオフが避けられないことを認識しつつ、相乗効果も認識すべきだ。例えば、大気汚染を削減する政策は、気候目標と開発目標の両方に貢献する。教育と健康への持続的な投資は、税金で賄われる社会扶助プログラムよりも、開発途上国における貧困と繁栄に関連した見返りが大きい。また、農民が気候に配慮した新しい技術を採用する能力を高めるための政府の取り組みが適切に実行されれば、貧困を減らし、繁栄を広げ、地球を守ることができる」と述べました。

世界銀行が新たに設定した共有繁栄の指標である世界繁栄格差の縮小に向けた進展は、COVID-19パンデミック以降停滞しており、この期間の包括的所得の伸びの鈍化が浮き彫りになっています。平均すると、高所得国の最低限の繁栄基準である1人1日25ドルのレベルに達するには、世界の所得が現在の5倍に上昇する必要があります。

所得格差が大きい経済圏の数は過去10年間で減少しています。しかし、17億人(世界人口の20%)が依然として格差が大きい経済圏に住んでおり、そのほとんどはラテンアメリカ、カリブ海諸国、サハラ以南アフリカに集中しています。格差が大きいことは、社会経済的流動性の機会が不足していることを反映しており、包括的な成長と貧困削減の見通しを妨げています。

世界のほぼ5人に1人は、一生のうちに回復に苦労するような深刻な気象ショックを経験する可能性があります。サハラ以南アフリカで異常気象にさらされているほぼすべての人は、その高い脆弱性により福祉の損失を被るリスクがあります。

将来の貧困削減には、過去よりも炭素排出量の少ない経済成長が必要です。1日2.15ドルで測定される極度の貧困を削減することは、最貧国が比較的排出量が少ないため、地球に大きな負担をかけることはありません。しかし、上位中所得国の典型的な貧困ラインである1日6.85ドルというより高い基準で貧困を削減すると、排出量が大幅に増加する可能性があります。各国は、特定の政策を優先し、目標間の相乗効果とトレードオフを管理しながら、所得レベルに基づいてカスタマイズされたアプローチを必要としています。

低所得国は、雇用創出、人的資本、サービスへのアクセス、インフラへの投資を増やして経済成長を実現し、回復力を向上させることで、貧困削減を優先する必要があります。中所得国は、ショックに対する脆弱性を低下させる所得増加と、成長の炭素強度を低減する政策を優先すべきです。炭素排出量が多い高所得国および上位中所得国では、排出量の削減に重点を置くとともに、特に貧困層や貧困に陥りやすい人々にとって、削減によって生じる可能性のある失業やその他の短期的なコストを軽減する方法を見つける必要があります。

国際協力を強化し、開発資金を増やすことも、より持続可能で包摂的かつ回復力のある経済への移行を成功させる上で極めて重要です。

Original source: Reliefweb / World Bank

Image credit: Wikipedia