サマリー

2011年以降、中東革命や北米とヨーロッパのオキュパイ運動に見られるように、大衆の蜂起と大衆占拠は世界を舞台に変化をもたらす大きな力となっています。このエッセイでは、この新しい社会的アクターの性質について探ります。これは「民衆の声」の最新の表現と見ることができます。この現象は、ここ数十年の平和、正義、環境運動でも目撃されています。この集まった市民の声が世界の再建と再生の必要性を痛感していることを踏まえると、民衆の声の力が増大し、変革の妨げとなる利益、貪欲、支配の巨大な力に対抗できるかどうかが問題となります。中東の抗議運動とオキュパイ運動には多くのつながりがあり、原因も似ています。主に、富裕国と貧困国にまたがる広大な社会的、経済的不平等ですが、現段階では、これらが一般市民による真にグローバルな運動の出現を示すものだと見なすのは楽観的すぎるでしょう。

世界の富、資源、政治権力のより公平な分配を求める共同の要求だけが、貧困と極度の不平等を終わらせるための道として、世界的および国内的な再分配の必要性を認識する共通のプラットフォームで、最富裕国と最貧国の国民を結束させる高い可能性があるのです。世界復興の緊急の必要性は、最も貧しく最も権利を奪われた人々を代表して発言し、極度の貧困と不必要な貧困関連の死の根絶を最優先する人々の団結した声からのみ始まるかもしれません。私たちに共通する人間性と思いやりへのそのような訴えに基づいて、未来への最大の希望は、包括的な大義として世界資源のより公平な分かち合いを要求する世界的な大衆運動なのです。

大衆はいつ立ち上がるのか?彼らの結束した声がどのように世界を変えることができるのか

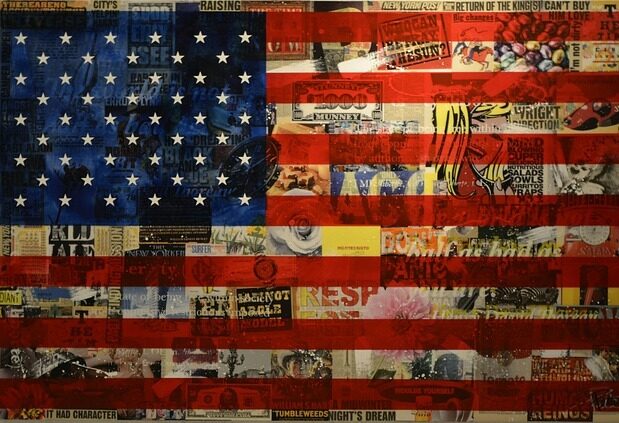

2011年、驚くべき新しい現象が世界情勢の中心となりました。それは、大衆の声の高まりです。タハリール広場からプエルタ・デル・ソル、ウォール街、セントポール大聖堂に至るまで、世界の市民社会の突然の「民主主義の目覚め」は、2000年代後半の金融危機以来、おそらく最大の政治的出来事でした。膨大な数の記事、ウェブサイト、インタビュー、ビデオ、ソーシャル投稿、さらには書籍でさえ、この予期せぬ現象の重要性を論じてきましたが、2012年以降、この現象がどのように発展していくのかは誰にも分かりません。私たちは未知の時代、つまり、一般の人々の政治的想像力が、既存の社会制度や経済構造に対する急進的な代替案を提案する許可を与えられる「可能性の実験室」に突入しました。[1] おそらく歴史上初めて、指導者や政府ではなく、世界の人々が自らのニーズを表明し、より公正で持続可能で希望に満ちた未来への道を指し示しているのです。

2010年後半から中東全域で起きた出来事の深い意味は、後から振り返って初めて理解できるかもしれません。とりわけ、2011年1月25日から2月11日までのカイロでの出来事はそうです。この18日間の重要な出来事の間、世界の注目は、タハリール広場に集結した数万人の勇敢な抗議者たちに釘付けになりました。彼らは、腐敗した旧体制を守るために使われた催涙ガス、戦車、放水砲に抵抗しました。ジャーナリストたちは、広場内の雰囲気を衝撃的なものと表現しました。参加者は「創造性の源泉」を表現し、ムバラクの警察や凶悪な民兵とは対照的な共同体の結束が見られました;人々は食料や毛布、医薬品で互いを気遣い、さまざまな政治派閥が議論したり一緒に歌ったりし、イスラム教徒は定められた時間に祈りを捧げ、他は警備に当たっていました。[2]ムバラクが政権から追放され、抗議者殺害の罪で起訴された頃には、権力が最終的にどこにあるのかはもはや疑う余地はありませんでした。世界を支配する帝国主義超大国によって長らく支持されてきた、軍事指揮権を独占する独裁政権でさえ、結束した人々の非暴力の集合的な力に抵抗することはできませんでした。変革の青写真が世界中の何百万人もの人々の想像力を掻き立て、「これはすべての場所で起こるべきだ」という感覚をもたらしました。[3]

それ以来、民衆の力による蜂起と大衆占拠は、北アフリカと中東、地中海沿岸から南ヨーロッパ、西ヨーロッパと北アメリカまで、世界の広い範囲に広がりました。いわゆる「アラブの春」と「ヨーロッパの夏」に続いて、「アメリカの夜明け」は運動を別のレベルの独創性へと引き上げ、新しいメディアとソーシャルネットワーキングツールを使って、米国のほぼすべての地域で占拠を拡大しました。すぐに、リーダーのいない草の根集会によって国際的な動員が調整され、「私たちはみんなエジプト人だ」「私たちはみんな今やギリシャ人だ」、そしていたるところで聞かれる「99%」といった抗議スローガンに、彼らの世界的な連帯が反映されました。2011年のオキュパイ運動の「熱い秋」がいかにしてゲームチェンジャーとなり、根深い変化への警鐘となり、社会的・経済的不平等、貪欲、金融腐敗、政府に対する企業の不当な影響といった問題へと政治的議論をシフトさせるきっかけとなったかは、すでに繰り返し語られる決まり文句となっています。[4]

論評やメディアの議論は多く、台頭しつつある人々の声のこの西洋特有の表現を定義したり理解したりすることは、依然として非常に難しいですが、オキュパイ運動の重要性を、そのユニークな直接民主主義と水平的ネットワークという点だけで要約することはできません。私たちが現在生きている、ビジネス主導で消費主義的で分散化した社会に対する、オキュパイ運動の生きた代替案にも注目しなければなりません。[5] オキュパイ運動の占拠地はどれも、互いに関わり、共に生きるためのさまざまな方法の一種の社会実験であり、協同組合のキッチン、共同生活、無料イベントを組織し、失業者、社会的に排除された人々、立ち退きを強いられた人々、ホームレスを含むすべての人々に、いかなる汚名や排他性も付与することなく、会合の場を提供する、連帯と相互支援の小さな島のようでした。この運動に具体的な政策要求がないことに動揺しているのは、無知なメディアの専門家と非参加者だけでした。[6] 参加者は、運動に参加し、警察部隊からの立ち退きを阻止し、新たに発見した自由と非暴力、非物質主義、連帯の力を認識することに忙しく、真の正義の妨げとなる場合には公益のために法律の反くことさえしていました。

市民的抵抗の新たな顔

これは市民的抵抗の新たな一面であり、非常に自発的で刺激的なため、社会運動理論家は絶えず変化するその現れを分類するのに苦労するでしょう。中東の蜂起が普通の人々が抑圧的な政府の権力を克服する能力を示したのと同様に、ヨーロッパの抗議運動とオキュパイ運動は、本当の力は大多数の人々、つまり99%にあることを示しました。しかし、これは決して「民衆の声」の総計ではなく、近年の平和と正義のための大規模なデモに意識的または無意識的に影響を与えてきたグローバルな市民社会の多くの他の流れも含めなければなりません。これには、土地、労働、水、その他の人権のための闘いで国際的に団結した労働者運動と農民運動、単一または複数の環境問題や社会問題について絶え間ないキャンペーン、ならびに世界の指導者の集まりでの「カウンターサミット」を組織する非政府組織と草の根グループ;そして、1990年代以降、世界の語彙に加わったグローバル正義運動の多様な要素、つまりサパティスタ、世界社会フォーラム、WTOに対する抗議者などが含まれます。

人々の声の力が高まっていることは、反戦運動や平和運動でも顕著に表れており、特に2003年の歴史的なイラク戦争デモでは、世論が世界情勢における「新しい超大国」という考え方が広まりました。[7] 1985年のライブエイドから2005/7年のライブ8やライブアースまで、有名人の活動イベントでさえ、私たちが共有する人道的責任に対する世界的な認識の高まりの一部と見なすことができます。今では、世界保健デーから人権デー、世界社会正義デーまで、ほぼ毎日が特定の問題や大義にちなんで名付けられており、気候正義、世界金融税、化石燃料からの脱却、地球をよりクリーンなエネルギーへと移行させる、世界を占拠するなど、あらゆる世界行動デーについていくのは大変です。これに、より公正で持続可能で思いやりのある世界秩序の必要性を声高に訴える、あらゆる国の何百万人もの善意の人々を加えると、私たちは、多種多様な表現で表現される、はっきりとした人々の声を広く理解することができます。

従事する市民のこの集合した声は、世界の再建と再生の必要性を痛感しています。食料危機、環境危機、そして世界的なシステム危機に突入した金融・経済危機など、「多様で多面的な危機」の説明で始まる膨大な数のキャンペーン資料や報告書をすべて読むことができる人はいません。リオ+20地球サミットの報告書を作成した何百もの組織にとって、世界の主要課題を「地球規模の緊急事態」と表現することは共通の見解でした。その根拠は、生物多様性の継続的な減少、天然資源の劣化、人類が直面している生態学的限界に関する一流の科学者による包括的な証拠です。一方、先進工業国と発展途上国の両方ですべての人に利益をもたらすという企業主導のグローバル化の約束は、経済不況と政府の削減による最悪の影響に苦しんでいる一般大衆にとってはもはや擁護できません。世界で最も豊かで強力な国である米国でさえ、先進国の中で最も高い貧困率、最も大きな所得格差、そして最も低い社会的流動性があります。地球規模の社会および環境指標に関して言えば、ほぼすべての傾向が間違った方向に進んでいることを世界中の人々が声高に指摘しています。

既存の制度や構造の劇的な変化を求める声が乱れ飛ぶ中、世界の指導者や政策立案者は、人類と環境の破局的状況に対して口先だけの対応しかしていないという認識が広まっています。西側諸国が金融危機に陥り、失業率がかつてないほど高まる中、政治家は緊縮財政の強化と、消費者主導の成長と自由市場の競争が激しかったかつての時代への回帰を求めるばかりです。重要な問題に対する国民の意識は前例のないペースで高まっていますが、より公正で持続可能な世界の創出に反対する勢力は、事実上克服不可能なようです。これが、今日、数え切れないほどの批判や議論の主題となっています。つまり、権力と富の少数派へのさらなる集中と一元化を推進する既得権益層と、これらの目的の推進を可能にする企業主導の政治および立法プロセスです。

権力と支配の力を克服する

ほとんどすべての主要な開発問題が、経済的、政治的利己主義の強力な勢力が現在の世界の方向性をどの程度支配しているかを示すことができます。たとえば、外国の金融利害関係者による土地や資源の強奪が小規模農家、牧畜民、漁師、先住民に及ぼす脅威。[8] あるいは、よりクリーンな代替手段への支援の移行が極めて重要であるにもかかわらず、化石燃料産業に支払われる莫大な補助金。[9] あるいは、2008年後半の世界システムの崩壊と巨額の政府救済につながった国際銀行の壮大な破綻にもかかわらず、金融業界に対する意味のある改革の欠如。[10] あるいは、核戦争を引き起こすかもしれない実際の脅威にかかわらず、強力な経済的、戦略的利害関係者によって推進されたイランへの先制攻撃という潜在的に壊滅的な例などです。[11] このようなリストは際限なく続き得ます。

エリートと既得権益者のグループで、権力を統合し、政府の政策を支配していますが、市民としての義務感を持たず、憲法で保護された権利や公益をほとんど、あるいはまったく考慮していないことが殆どです。政治、経済、メディアの権力の集中は、持続不可能な消費と成長に基づく現在のシステムを維持するだけでなく、社会と環境に悪影響を与える結果の継続を確実にします。経済力を持つ私的勢力は社会的少数派を構成していますが、支配的な機関では過剰に代表されており、選出された政府指導者のほとんどから全面的な支持を得ています。「回転ドア」の力学により、今日の同じ政治指導者が明日は大企業の取締役会の顧問になる。人々の代表と普遍的な権利と利益の保護のためのフォーラムとして設立された国連でさえ、今や大企業とビジネスロビー団体の影響力の高まりによって乗っ取られています。[12]その結果、国内および国際フォーラムの両方で私的利益が公益よりも優先されるようになり、世界のさまざまな危機に対する実行可能な解決策は事実上阻止されるか、せいぜい弱体化されるだけです。気候変動、食料生産、水供給、人権侵害、森林破壊、貧困や健康問題に関連する脅威に対する包括的な対応を模索する代わりに、富と利益を保護し、地球規模の問題の核心に取り組まない誤った解決策が推進されています。危機的な年が過ぎるごとに、土地、資源、人々の生活のあらゆる側面に対する私的利益のさらなる集中と支配を私たちは目撃しています。

問題は、大衆の新たな声が、これらの利益、権力、支配の巨大な勢力に対抗するのに十分であるかどうかです。世界の厄介な問題に関する会議やサミットが何十年も失敗してきた後、私たちは既存の機関が全面的なシステム変革を開始する任務を果たせないことをよく知っています。企業の行動は利益追求の義務と株主価値向上へのプレッシャーに縛られており、政府は短期的な政治的義務と、他のすべての懸念事項よりも経済成長へのコミットメントに縛られています。大規模な市民社会組織 (CSO) が構造的な変革を起こすことに対する限界についても十分に議論されています。主流のCSOのほとんどは、従来どおりの政治的文脈で活動し、単一の問題と短期的な勝利に焦点を当てているか、狭い政策志向のアプローチに縛られたままです。革新派または「システム内」の変革は成功しておらず、多くの場合、彼らが求めている小さな勝利や漸進的な変革さえも生み出していません。[13]

また、「システムの外」からの変革にも深刻な限界があります。特に、フィリピンのマルコス政権の「ピープルパワー」による打倒、旧ソ連の崩壊、ヨーロッパの議会への緑の党の参入、南アフリカのアパルトヘイトの終焉などで起こったように、政府が打倒され、新しく選出されたリーダーたちが意味のある変革を妨げる同じ制度的権力の虜になってしまう場合です。[14] 2011年のエジプト革命からわずか数か月後には、軍が任命した暫定政府はすでに新自由主義政策を追求し、社会正義を推進するのではなく、国家統制を中央集権化していました。[15] 同時に、持続可能なコミュニティ、トランジションタウン、利益や成長よりも社会的価値と環境的価値を優先する革新的なビジネスモデルなど、主流の経済秩序に代わる地元の選択肢はまだ、既存の政治経済に深刻な挑戦を仕掛けるほどの規模にはなっていません。[16]急速に成長しているこれらの地域的な取り組みは、持続可能な未来社会にとって大きな希望と刺激的なモデルを提供していますが、依然として支配的な傾向は、国家と市場の権力の集中化、そして実権が一般人やコミュニティから、ほとんど非民主的な世界機関や多国籍企業へと移行する方向にあります。

一般人の世界的な運動

政府、民間機関、市民社会組織が単独で行動しても、世界を公正かつ持続可能な方向に導くことができないのが明らかであるならば、世界的リーダーシップの空白を埋めることができる一般市民による新たな運動を想像できるでしょうか。現在まだ現れていない民衆の声は、いかなる政府や既得権益も抵抗できない、容赦のない対抗勢力に組織化できるでしょうか。これがもっともらしいシナリオだとしても、それは自然発生的に起こるのでしょうか、それとも市民社会のリーダー、あるいは世界中の人々の心をつかむガンジーやキング牧師のような人物の現代版が、この広大な国境を越えた世論を触発する必要があるのでしょうか。そのような運動はどのようなものになるのでしょうか。どのように調整されるのでしょうか。その価値、性質、共通の関心事である世界的課題は何でしょうか。そして、2011 年の新しい抗議運動に、その覚醒の最初の兆候が見られるのでしょうか。この問題の探求は、単に理論的な関心というだけでなく、世界が21世紀に無事に進むためには、最も重要な希望の源となるかもしれません。

これらの疑問に答えるためには、まず、最近の大衆の蜂起が世界民主主義の到来を示すのか、それとも現時点では名前のない何か他のものを示すのかを検証することが重要です。もちろん、現段階では、アラブの春やオキュパイ運動が、価値観、目標、長期的ビジョンで結束した一般の人々による世界的運動の出現を示すものだと想定するのは楽観的すぎるでしょう[ボックス参照]。中東の抗議活動は、1989年が東ヨーロッパにとってそうであったのと同じくらいアラブ世界にとって重要であるかもしれませんが、非暴力社会運動の専門家であるスティーブン・ズネス教授が説明するように、「抗議活動だけでは運動は起こらない」。問題となっているのがウォール街の権力であれ、腐敗した独裁者であれ、「正しい」ことや世論の多数派を味方につけるだけでは、人権を強化し、社会に長期的かつ民主的な変化をもたらすには不十分です。[17] これら2つの注目すべき国際的な蜂起には、真の民主主義をもたらしたいという願いや平等と正義への共通の願望など、多くの類似点やつながりが見られますが、2つの運動は短期的な目標や長期的な戦略計画において直接つながっているわけではありません。アラブの春の目的は当初から明確でした:抑圧的な独裁政権を打倒することでした。しかし、オキュパイ運動の当初の目的はそれほどはっきりしたものではなく、運動が何を支持するかということよりも何に反対するかということの方が明確でした。[18]

しかし、多くの評論家は、オキュパイ運動の南北的特徴と、相互協力や非暴力、若者主導、リーダーのいない大規模集会という共通の戦術に表れているように、タハリール広場との親和性についての説得力のある主張に当然ながら熱狂的です。[19] オキュパイ運動は、富裕国と貧困国の両方に広がる自発的なデモの波で構成されており、抗議活動のほとんどは、大きな社会的、経済的不平等を特徴とする国々で発生しています。同様に、アラブの春は、メディアで時々描かれるように政治的な不満だけでなく、切迫した経済的原因や貧富の差の拡大によっても推進されていました。[20]チュニジアやエジプトからイスラエル、スペイン、チリ、米国に至るまで、さまざまな国で起きた大規模な抗議行動は、所得に大きな不平等をもたらし、より平等な機会と繁栄の共有を約束しているにもかかわらず、何百万人もの人々を疎外してきたグローバル経済システムに対する国民の反感を特徴としています。[21] この観点から見ると、昨年の蜂起は、多くの国で腐敗、悪政、富の集中と相まって、大きく拡大する社会経済的分裂という共通の苦境に対する世界的な反応を反映しています。[22]

ボックス:グローバル市民運動を心に描く

2011年に人々の声が突然目覚めるまで、地球市民による新しい運動のビジョンは、主に熱心な学者活動家たちの専売特許でした。たとえば、世界未来評議会は、2002年のヨハネスブルグ「地球サミット」の失敗を受けて、そのようなビジョンに基づいて設立されました。彼らは、多くの人々が私たちが破滅への道を歩んでいると感じている一方で、人類と地球の未来を気にかける「世界市民」として、はるかに幅広い共通の価値観を声高に主張する世界的な声が欠けていることに気づきました。彼らの最初のイニシアチブは「地球非常事態:行動の呼びかけ」と呼ばれ、行動の優先事項に世界の注目を集めるためのフォーラムとして機能する、さまざまな国、背景、信条の著名人からなる評議会の設立を求めました。[23]

より最近のイニシアチブであるWidening Circle [24]は、「グレート・トランジション」のための地球市民運動を推進するための行動キャンペーンとして2010年に結成されました。[25]このイニシアチブは、世界開発の道筋を変えるための支配的な制度の限界を認識し、世界的な大衆運動のレベルにまで達する新しい考え方と行動を求めています。キャンペーンでは、これにはより包括的な形の意識と連帯が必要であり、国家のアイデンティティを超え、地球市民、あるいは人類全体としての意識を受け入れる必要があると述べています。Widening Circleキャンペーンは、世界中の懸念する市民によるこのような多様な大衆運動を促進させることを目指しており、その内容は「Imagine All the People」と題された合意文書に明記されています。[26]

この新しい政治的アクターの誕生の苦しみは、社会正義と環境のための急成長する運動に長い間明らかでしたが、これらの運動はしばしば独自のアイデンティティと価値観に基づくアジェンダを持つ真に国際的な現象に融合してきました。[27]多くの場合、グリーンピース、アムネスティ、ジュビリー、ビア・カンペシーナから多くの草の根の平和、正義、環境保護団体まで、単一の問題に焦点を当てた多様な参加者たちが、複数の問題と包括的な旗印の下に結束してきました。最も顕著な例は、世界社会フォーラムの大規模な集会、多くの市民社会の「カウンターサミット」、そしてMake Poverty History(貧困を過去のものに)などのNGO連合です。これらの連合運動は、普遍的な民主主義の価値と人権原則を中心とした新しい開発軌道のこれまでで最も真剣な表現かもしれませんが、組織間の分裂、異なる優先事項、そして体系的な変革のための包括的なビジョンや戦略の欠如によって妨げられています。これらは、すべての人にとって公正で持続可能な未来を築くために、社会変革の全体的なビジョンを中心に結集する、真にグローバルな市民運動の可能性の先駆者であり、希望の源であると見なすことができます。[28]

参加する市民による世界的な運動を心に描こうとしてきた思想的リーダーたちは、この変革のビジョンには共通の価値観が重要であると強調してきました。これらの思想家の多くが指摘するように、一般大衆の認識と参加の高まりは、世界の人口のかなりの部分における価値観の根本的な変革にかかっています。ジェームス・グスタフ・スペスはこれを「新しい意識」の台頭と呼んでいますが、ある人にとってはそれは霊的な目覚め、つまり人生の相互関係とより深い意味の感覚であり、他の人にとってはそれは現在の持続不可能な存在様式を理解し、集団的な人間行動の根本的な変革を必要とする生態学的および社会的認識の新しい倫理を受け入れるより知的なプロセスです。[29]グレート・トランジション・イニシアチブのポール・ラスキンは、消費主義、個人主義、自然支配に表れる過去の価値観から、生活の質、人間の連帯、環境への配慮に基づいた新しい価値観と世界観への、必要な価値観の転換について詳細に検討しました。[30] 市民社会組織も、文化的価値観に取り組むことの重要性、そして集団的惰性を克服し、今日の深刻な地球規模の課題に対処するのに役立つ価値観を活性化し強化する必要性について真剣に研究してきました。[31]

デビッド・コルテンはさらに、富の概念を再定義し、厳密に功利主義的な観点ではなく、家族、コミュニティ、自然環境の健全性で富を測るという価値観の転換の重要性を強調しています。彼は、これにより必然的に政策が蓄財から共有へ、所有の集中から公平な分配へ、所有権から管理責任へと転換されると主張しています。[32] Widening Circleキャンペーンで説明されているように、多くの歴史的文書には、特に国連人権宣言、アジェンダ21、地球憲章など、将来のグローバル社会を支えるべき普遍的な原則が長い間明記されてきました。[33]これらと他の数多くの国際的に合意された声明は、将来のグローバル社会が守るべき価値観と目標を理解するための枠組みを提供しています。

世界の富と貧困の格差

しかし、こうした世界的な抗議運動の共通の原因を文字通りに受け取ることはできません。なぜなら、グローバル・ノースとグローバル・サウスの国々の貧富の差には大きな違いがあるからです。オキュパイ運動が広く定着している高所得国では、経済動向への反対運動は、教育を受け、それぞれの国における富の集中の高まりや、自分たちが作り出したわけではない将来の金融危機の代償を払うことになる可能性に当然ながら憤慨している若者たちによって推進されています。しかし、グローバル・サウスでは何百万人もの人々が過密な都市の外れのスラム街で暮らし、教育もほとんど受けておらず、正式な雇用機会を得るチャンスもないことが多いのに比べ、こうした抗議運動参加者の中には苦境にいる人はほとんどいません。[34]グローバル・ノースでは当然とされている国家による規定や社会保障の多くは、世界の貧しい地域、特に国際通貨基金の新自由主義プログラムを採用し、食料価格の規制緩和、徹底的な民営化、大規模な緊縮財政措置を経験したエジプトのような国々ではほとんど存在しません。貧困と不平等は相対的なものであり、景気後退に見舞われている中でも、米国の下位10%の平均購買力は世界の残りの人口の約3分の2よりも高いままです。[35]

残念ながら、これらの違いは「私たちは99%だ」というスローガンには表れていません。このスローガンは、ミームやスローガンとしては非常に印象的ですが、主に米国の所得格差に当てはまり、世界レベルの不平等には当てはまりません。富裕国と貧困国の両方における国内所得格差は、米国に限らず全般的に深刻で、一般的に上昇していますが、世界全体では、個々の国よりもはるかに不平等です。[36]北と南の生活水準を比較すると、世界の人口の最も裕福な20%(オキュパイ運動の抗議者のほぼ全員を含む)が世界の資源消費の80%を占めているとよく言われます。[37] 人類の貧しい80%のうち、圧倒的多数の人々が健康、生計、さらには生存という基本的な問題に苦しんでいます。[38] この観点からすると、オキュパイ運動の抗議者が世界の大多数と同じ懸念事項を共有している、あるいは同じレベルの不平等や不正を共有していると見ることは困難であり、それが北米とヨーロッパ以外ではこの運動が著しく小さいか存在しない理由を説明するのに役立つかもしれません。

多様な運動が融合して、より真にグローバルな性質の現象になることを想像したい場合、これにはいくつかの意味合いがあります。グローバルな運動は世界的に共有される懸念事項のプラットフォーム上に構築されなければなりませんが、オキュパイ運動は主に、先進国におけるさまざまな地域的または国家的問題に焦点を当てています。この運動の名前の由来となった北米では、この地域の経済的苦境の説明は主に米国中心の物語に基づいています。つまり、30年間の規制緩和と企業寄りの政策がウォール街のカジノ経済、腐敗した政治、そして最終的には2008年の金融危機をもたらし、何千万人もの人々が家を失い、失業し、経済的に不安定で、借金を抱えることになったというものです。[39] しかし、この話にはもっと大局的な側面があります。J.W.スミスなど多くの作家が、何世紀にもわたる戦争、「貿易による略奪」、現代の不平等貿易の方法を通じて、世界の資源が裕福なエリート層と裕福な工業国によって独占されてきた様子を長々と詳述しています。[40]開発の歴史は、多くの点で、世界の発展途上地域での人的資源と天然資源の搾取、そして最も発展した国々への富の継続的な流出を促進するための輸出貿易、民営化、負債のてこ入れの利用によって定義されます。[41] 広範な文献は、新自由主義のグローバリゼーションの時代が、グローバル・サウスの「構造調整」、市場の規制緩和、多国籍企業の環境規則と労働者基準における激しい「底辺への競争」を通じて、1980年代以来この不平等な世界システムを維持し、定着させてきた方法を説明しています。[42]

国際的に戦線を描く

2011年と2012年に世界中で行われた抗議活動のために共同執筆されたいくつかのマニフェストでは、普遍的な権利と世界的平等を訴える説得力のある主張がなされていますが[43]、この幅広い視点は、オキュパイ運動のデモや現地での活動にはほとんど見られません。自分たちが暮らす社会に比べて、より良い生活水準とより公正な経済を求めて街頭で抗議する幅広い人々の結束があること自体、大きな前進です。例えば、米国の人々が、自分たちが世界史上最も豊かで強力な国であると認識するのは当然ですが、他の先進国が当然としている医療保険さえ受けられず、人口の大多数は、ここ数十年で生み出された相当な富にもかかわらず、物質的な進歩がほとんど見られません。その富は「1パーセント」(あるいは0.01パーセントでさえ)によって見事に奪われています。[44]しかし、この願望だけでは、グローバル・サウスで莫大な貧困を生み出し、永続させている世界的な搾取システムに挑戦するには不十分ですが、その状況は、世界の資源に対する暴力的かつ帝国主義的な支配に基づく米国の外交政策によってさらに悪化しています。ロンドンのオキュパイ運動の創設参加者の一人が述べたように、発展途上国の人々は「自国の労働力と資源の搾取に少なくとも部分的に依存している豊かさを取り戻したい西洋人の運動をなぜ支持すべきか分からない」[45]

オキュパイ運動は真にグローバルな性質のものではなく、発展途上国の大多数の貧困層を十分に包摂するものでもないことを認識することで、より公平な世界を求めるより広範な大衆にとって、それはまったく異なる一連の優先事項につながる可能性があります。まず、変革の課題は、米国やその他の富裕国のみの不平等を減らすことを超えて範囲を拡大し、世界的なレベルの不平等を含める必要があります。経済改革は「1パーセント」の富を一般のアメリカ人やヨーロッパ人に再分配することに限定されるべきではなく、不公平な世界経済体制と世界中の開発レベルの極端に不均衡な是正として国際的な再分配を考慮しなければなりません。この場合、「99パーセント」のアジェンダのターゲットは、民主主義と金融という国内問題に焦点を合わせるだけでなく、富裕国と貧困国の間の不公平な経済体制を維持する強力な国際機関とプロセスも含むことになります。このように国際的に戦線を張ることは、1970年代の新国際経済秩序から1990年代後半のいわゆる反グローバリゼーション抗議運動まで長い歴史があり、何も新しいことではありません。[46]包括的で地球規模の変革アジェンダは、多国籍企業、金融市場、資本保有者が企業主導のグローバリゼーションの最大の受益者ですが、尊厳ある生存のための十分な手段を持たない人類の半数以上が、世界で最も豊かな地域に富と資源を集中させる経済システムの主な被害者であることを認識することでしょう。

これらすべては、最初の疑問に戻ります。さまざまな大陸にまたがる現在の抗議運動が完全に団結しておらず、全世界の人々を代表していないとしたら、一般市民による真に地球規模の運動とはどのようなものになるでしょうか。そのような運動が共通の価値観と世界的に共有される懸念の単一のプラットフォームに基づくとしたら、その要求は何でしょうか。抗議の精神を超えて共通のビジョンを表明する行動の枠組みをどう構築できるでしょうか。そして、おそらく最も重要なのは、世界の最も豊かな地域と最も貧しい地域の両方で善意の人々をどう団結させることができるでしょうか。これらの疑問を呈する目的は、将来の世界の動向を予測することではなく、融合し方向づけられた世界世論がいかにして急速に世界の修復と再生を先導する力となり得るかを理解しようとすることです。このような現象は、何百万、何億もの一般の人々が、その実現のために参加する必要性を理解しない限り、自然に発生することはありません。世界の諸問題は非常に大きく相互に関連しており、世界規模の解決策と構造的変革の必要性は非常に緊急であるため、最も差し迫った問題は、世界的な大衆運動が実際にどのように形成され始めるかということです。

世界の抗議活動の優先事項

上記のざっとした分析から、次のような見方を推測することができます。世界の富、資源、政治権力をより公平に分かち合うことへの集団的な要求だけが、貧困と極度の不平等を終わらせるための道として、世界的および国内の再分配の必要性を認識する共通のプラットフォームで最富裕国と最貧国の国民を結束させる可能性があるのです。この焦点の中心にあるのは、最貧国と最富裕国の間の富と所得の格差であり、これは今日も根強く続く最大の経済的格差です。国連は2010年に、極貧国の数は1970年代から2倍になり、極度の貧困状態で暮らす人々の数も2倍になったと報告しました。[47] これらの世界的な富の格差は、もはや明確な地理的な南北の格差に基づくものではないかもしれません。なぜならグローバル化の時代は、発展途上国の多くのエリートを含む「国際消費者階級」を生み出し、多くの先進国にも膨大な余剰人口が存在するためです。[48]しかし、数十年にわたる経済成長の後でも、グローバル・サウスには比較的疎外され、公式経済から大きく排除され、主流の経済システムに組み込まれるための計画がないまま政府の福祉・雇用プログラムからしばしば見過ごされている人々の大多数が依然として存在します。「極貧層」に分類される人々はすべて開発途上国に住んでおり、世界銀行の最新の(おそらく過小評価されている)統計によると、開発途上国の人口のほぼ半数が1日2ドル未満で暮らしています。[49] 繰り返しになりますが、北米、西ヨーロッパ、その他の先進国で財政緊縮策がどれほど厳しくても、これらの国の住民のほとんどは依然として世界人口の最も裕福な20%を占め、世界の民間消費の大部分を占めています。それに比べて、世界で最も貧しい5分の1の人々は、10億人をはるかに超えますが、ほとんど資源がない状態で暮らしています。[50]

新興世界コミュニティの一員であると自認する世界市民にとって、これは我々の共通の人間性を認識するための出発点です。すなわち、国内および国家間での過度の贅沢と極度の貧困の永続、そして世界で最も豊かな地域と最も貧しい地域の間の生活水準の大きな格差です。世界資源の分かち合いを求める声が、世界市民運動(あるいは、すべての国の人々が共通の大義を持って集まることを何と呼ぼうと)の主要な関心事として支持されれば、必然的に政治的優先事項の劇的な変化につながるでしょう。何よりもまず、世界の世論は、現在グローバル・サウスで餓死している何百万人もの人々の窮状に焦点を合わせなければならないでしょう。今日の状況はこれまで以上に深刻であり、現在1700万人が食料不安と飢餓に直面しているアフリカの角とサヘル地域だけではありません。[51] たとえば中東のイエメンでは、食料不安の人々の数は2009年以来倍増し、人口のほぼ半数が飢餓に直面しています。[52]世界中で、少なくとも9億2500万人が毎日飢えています。2009年には10億2300万人という驚異的な数字を記録しましたが、これは不作や食料不足ではなく、世界的な経済危機と食料価格の高騰が重なった結果、史上最高となりました。FAOの世界飢餓統計は大幅に過小評価されている可能性もありますが、これは世界の少なくとも7人に1人が慢性的な飢餓と栄養失調に苦しんでおり、栄養失調関連の問題だけで6秒ごとに1人の子供が亡くなっていることを意味します。[53]

貧困に関連したその他の回避可能な死因を考慮すると、統計はさらに憂慮すべきものとなります。世界保健機関の最新データによると、毎日少なくとも4万1000人が貧困関連の原因で不必要に亡くなっています。[54] 2010年だけで、予防可能な原因で推定760万人の子ども(5歳未満)が亡くなり、これは4秒に1人の子どもの死亡率に相当します(その大部分はサハラ以南アフリカと南アジア)。[55] この悲劇がゴールデンタイムのニュースのトップ記事に登場することはめったになく、これらの死のほとんどは、世界の良心から遠く離れた地球上の最も貧しい村で静かに目に見えない形で発生しています。 繰り返しになりますが、課題は資源の入手可能性、インフラ、または技術的知識ではなく、資源の分配です。世界には常に、全人口の基本的ニーズを満たすのに十分な食料、燃料、石油、鉱物がありました。世界の食料備蓄だけでも、数十年にわたる市場志向の農業政策によりかなり少ないとはいえ、その備蓄が切実に必要としている人々に適切に分配されれば、食料不足に苦しむすべての地域の需要を満たすのに十分です。[56] コストと手頃な価格も真の問題ではありません。なぜなら、すべての人を世界の絶対的貧困ライン(1日1.25ドル)以上に引き上げるには、世界の所得のわずか0.2%しか必要ではなく、[57] 2008年に銀行を救済するために調達された数兆ドルは、50年間にわたって世界の極度の貧困を終わらせるのに十分だからです。[58] 問題の根源は、政治的意志の欠如であるのと同じくらい、豊かな社会の一般の人々の間に広範な国民的関心が欠けていることにあります。世界中の人々が一致団結して、今日の悲惨な窮乏に見合った適切な対応を政府に要求しない限り、豊かさの中での飢餓と極貧という事実は容赦なく続くと想定できます。

緊急援助プログラム

飢餓と貧困による死をなくすことだけでは、世界を公正で持続可能な方向に転換させるのに十分でないことは明らかですが、このような世界的連帯の表明がもたらす波及効果を過小評価できません。多くの国連宣言に謳われているように、世界は同じニーズと権利を持つ「一つの人類家族」であると認めるならば、私たちの第一の主要優先事項は、命を脅かす貧困状態にある人々に最低限必要なものを提供することでなければなりません。何十年にもわたるレトリックと破られた約束にもかかわらず、政府や国際機関がこれらの目的を達成するために必要なレベルの改革と再分配を優先することは決してないことが明らかなら、世界の人々がそれを自らの優先事項とし、模範を示さなければならないことを私たちは受け入れます。少し想像力を働かせれば、どのような行動が起こり得るか想像できるでしょう。家庭やコミュニティレベルでの単純な食料の分かち合いと節約、地元の取り組みがすぐに一般市民や慈善団体が主導する国家および国境を越えた取り組みへと拡大します。最終的には、これまで見てきた国際的な抗議よりもさらに大規模なデモと耳をつんざくような国民の抗議が必要となり、この中心的目的に向けて統一され、調整されたものとなります。このような草の根の圧力が噴出すれば、政府はその呼びかけに耳を傾け、従うしかなくなり、民間部門でさえも、寄付金や食料、医薬品、その他の基本的な物資の再分配に関与せざるを得なくなるかもしれません。飢餓の取り返しのつかない終焉を支持する巨大かつ世界的な世論の緊急の要求に応えるには、可能な限り短期間で貧困に関連した不必要な死をなくす唯一の方法として、国際レベルで緊急救援プログラムを組織する必要があります。国連とその関連機関は、これまでで最も重要な任務である、極度の貧困により死の危険にさらされている人々の苦しみを軽減するために政府と必要なすべての資源を動員する包括的な計画を調整するのに最も適した立場にあります。[59]

これは、経済崩壊と援助予算の減少という現在の状況ではユートピア的な考えのように聞こえるかもしれませんが、治癒的な世界変革の前提条件は、世界で最も恵まれず、疎外された人々に対する一般市民からの大量の善意のほとばしりであると想定しています。これは、人々の関心を差し迫った人間のニーズに向け直すことだけを想定しており、漠然とした理想主義的な世界革命理論を満たそうとする試みからは程遠いですが、大多数の貧困層に食料、水、医療、住居という最も基本的な必需品を確保するよう世界の優先事項を根本的に再編成することは、長期的には大きな影響を及ぼす可能性があります。新たに見出された信頼、希望、可能性の感覚は、世界変革への広範囲で共通の願望の背後に、富裕層と貧困層の両方の大衆を結集させるに違いありません。世界の最も貧しい半分の人々、つまり助けと救済、より良い生活様式を切望する人々が、世界資源のより公平な配分を受け入れることは間違いありません。本当の問題は、より豊かな国の肝心な人々、つまり世界の資源の大部分を過剰消費し浪費している世界人口の20パーセントが、世界のニーズに応えて分かち合いの原理を支持し、擁護するかどうかです。おそらくそのとき初めて、権力のあるエリート層の反対や世界の意思決定者の近視眼にかかわらず、持続可能な開発の道筋が世界のために実現することを私たちは予見できるでしょう。

この課題は、1992年の最初のリオ「地球サミット」以来、発出された何千もの文書で長い間概説されてきました。それは、ひどく汚染され、過負荷の環境の制約の中で、すべての人にとって適切な生活水準を達成することです。私たちはすでに、地球が持続的に生産できる量よりも約50パーセント多くの天然資源を使用していることを知っています。[60]世界の裕福な地域(先進国と発展途上国の富裕者の両方)が採用している高消費ライフスタイルが地球を環境破壊へと導き、貧困コミュニティを壊滅させ、最も脆弱な国々によって補助されている「天然資源の強奪」につながっていることはわかっています。また、生態学的限界と気候変動の脅威により、発展途上国がグローバル・ノースと同じ化石燃料ベースの工業化モデルを模倣することは不可能であり、世界の大多数が最富裕層の20%と同じ生活水準を共有することは不可能であることもわかっています。[61] 裕福な社会が、この行き詰まりから抜け出す唯一の方法、つまり政府が国内および国家間でより公平かつ持続可能な方法で資源を分配することを要求することを受け入れるかどうかはわかりません。言い換えれば、私たちは、世界の富裕者が貧困者と力を合わせ、世界資源を分かち合うことを支持する巨大な世論を一緒に形成するのを待っています。

自らを非難する

言うのは簡単ですが、私たちは日々の生活の中で、これが私たち個人にとって何を意味するのかをよく考えなければなりません。つまり、十分な食料があり、比較的快適な生活を送り、経済状況がどんなに悪くても少なくとも基本的な社会保障と必須のサービスを受けられる私たちにとって、それが何を意味するのかを考える必要があります。まず第一に、それは、世界経済の仕組みが根本的に最も物質的に先進諸国に有利になるように偏っていること、そして私たちが比較的低コストの安価な労働力と天然資源の搾取に基づく人工的な生活水準を享受していることを理解する努力をすべきことを意味します。私たちは、世界における生命を脅かす貧困の規模の大きさを意識に刻み込み、政府の行動に表れているように、人類のニーズに対する私たちの集団的な対応が世界規模で悲劇的に不十分であることを心に留めなければなりません。インターネットやその他のメディアでは豊富な情報が自由に入手できますが、遠い国の無数の男性、女性、子供たちが日々経験している悲惨さと貧困について、裕福な社会では依然としてほとんど認識がありません。

1日10ドル未満で暮らす発展途上国の人口の95%を含む「相対的」貧困層とみなされる数十億の人々にとって[62]、世界資源を分かち合うことは食卓に食べ物を並べる以上の問題です。それは、十分な食料、医療、住居、基本的なアメニティ、教育に常にアクセスできるという安心感を持って、自由と自尊心の中で尊厳を持って生きる機会を意味します。これが、私たち自身が何よりも世界に望むべきことでしょう:すべての人々が重労働と貧困の生活から解放され、私たち自身が享受しているのと同じレベルの多様性、余暇、文化を経験できるようになるために。企業主導のグローバル経済の恩恵から排除されている人類の約3分の2にあたる、恵まれない大多数の人々に、世界の復興のために才能と創造性を捧げる機会が与えられたら、どのような変革が起こるかは想像に難くありません。過剰消費、贅沢、浪費という非現実的な世界に生きる私たちが、世界資源の配分におけるこのような不均衡をこれ以上続けることはできないと十分に理解しない限り、それは決して起こりません。世界の人口の大部分がどん底の極貧の中で暮らし、より豊かな少数派が彼らの窮状とは無関係に、主に彼らを犠牲にして暮らしている限り、私たちは決して平和に、あるいは「良い」暮らしはできないでしょう。結局のところ、この分断された世界を存続させているのは私たち自身であり、それを引き続き黙認することは、私たちそれぞれの共犯と自己満足を示すに過ぎないことを認識する必要があります。

さらに難しい問題は、現在の消費主義的な生活様式において、世界資源を分かち合うことの影響を私たちが認識するかどうかです。人口、水、土壌、原材料、エネルギーに関する地球資源の限界が近づくと同時に、比較的裕福な人々の消費レベルに対処せずに貧困者の生活水準を引き上げるだけでは明らかに不十分です。これは貧困に取り組むための政治的に都合の良い方法ですが、社会正義が環境の持続可能性と両立するためには、これを覆さなければなりません。[63] 貧困者の要求は富裕者の要求よりも優先され、富裕者の要求は地球の生命維持システムの持続可能性に従属しなければならないことを受け入れなければなりません。グローバル・サウスの衣食住への基本的要求は、グローバル・ノースの追加消費への要求よりも明らかに優先順位が上です。より公平な世界への道は、少なくとも全体的かつ相対的に工業国が原料および非再生可能エネルギーの使用の削減を受け入れ、開発途上国が国民の基本的ニーズを満たすのに十分な経済成長を可能にすることを必然的に必要とします。これを実現するには、資源消費の削減と質素な暮らしが社会の理想として一般的に評価される「良い生活」とは何かという認識の見直しに基づいて、簡素さの新時代を開始する必要があります。国の優先事項は、経済成長と国内総生産から「社会の幸福」と「持続可能な充足」に重点を移す必要があります。そして、より現実的な生活水準がグローバル・サウスにとっての熱望となるためには、富裕国が先導しなければなりません。[64]

分かち合いの原理

新しい経済のこうした基本的前提を指摘する分析は数多くありますが、必要な社会変革が民主的な手段によって実現するには、私たち自身がこうした変化を望まなければなりません。よりシンプルな生活様式がより幸せで充実した生活に貢献し、世界中に繁栄をより均等に広げることですべての人が恩恵を受けられることは、すでに多くの証拠が示しています。[65]現代社会の再構築によって、正式な労働時間が減り、余暇時間が増え、生活のペースが落ち着いて、すべての人の幸福度が高まるのであれば、それに反対する人はほとんどいないでしょう。とはいえ、新しい生活様式の望ましさは、先進国の大多数の人々によって認識され、新しいライフスタイルと生産、消費、組織、所有、統治の新しいモデルを導入することの緊急性を理解する情報に通じた世界世論に反映される必要があります。[66]これらの目的に向けた広範囲にわたる教育プログラムは、社会のあらゆるレベルで間違いなく必要となるでしょうが、社会変革と地球資源の再配分の動機は、まず一般の人々の共通の認識と心からの懸念から生まれなければならなりません。持続可能で平和な未来を創造するために、政治および経済システムを再構築することの常識と必要性を認識し、必要に応じて世界の資源を再分配することが当面の貧困を終わらせる唯一の方法であることを理解する必要があります。

一般大衆が地球資源の分かち合いを声高に要求すれば、彼らの政治的代表は、国内および国際的に、政府の政策の指針として経済的分かち合いにコミットする以外に選択肢はないでしょう。分かち合いと寛大さの精神は、大規模な国民運動と投票箱の圧力に直接関連して政府の優先事項を再編成せざるを得ない主要な政治家の際立った特徴になる可能性もあります。[67] すべての政策の背後にある基本原則は、経済活動からのすべての利益を社会全体で可能な限り公平に分かち合うことです。そうすれば、より公正な経済とさらなる平等を主張する市民社会の懸念のすべてが、次のような形で動き始める可能性があります:累進課税制度やタックスヘイブンの閉鎖、不当な債務の帳消し、軍事費や不当な補助金を環境の脅威や世界の貧困の解決に向け直すこと、多国籍企業を標的とし国民の懸念に対処する国際税(投機市場が引き起こした大混乱のコストを相殺するための金融取引税を含む)などです。このような広範な再分配政策、世界的な課税形態、政府収入のより公平な分配を通じて、世界中の貧困層や弱者の基本的権利を保障するという国家および世界の公約を迅速に果たすことが可能になるでしょう。同時に、気候の混乱とさらなる地球破壊を回避するために、社会全体を動員して環境修復と「生態系の転換」という大規模なプログラムに取り組む必要があります。[68]そして長期的には、世界の天然資源と経済力を国々の間でより平等に分配するための代替メカニズムが必要となり、分かち合いの原理に導かれたより包括的な世界統治システムも必要となるでしょう。[69]

この世界復興のプロセスは、最も貧しく権利を奪われた人々を代表し、極度の貧困と貧困に関連した不必要な死の根絶を最優先する、結束した人々の声からのみ始まるかもしれません。この共通の人間性と慈悲への訴えに基づいて、私たちは一般の人々の世界的運動に関する当初の疑問をさらに単純な言葉で再定義することができます。豊かな世界と貧しい世界の人口の広大な範囲の人々が、地球上の食料、原材料、エネルギー源のより平等な分配を要求するために立ち上がるのを想像することは可能でしょうか? 自分たちを一つの人類家族の兄弟姉妹であると心から認識し、それゆえ世界のすべての資源、技術、科学的ノウハウがすべての人の間で自由に分かち合われることを要求する一般の人々の集団を私たちは予見できるでしょうか?地球資源のより公平な分かち合いを包括的な大義として求める世界的な大衆運動を想像できるでしょうか?

競争から協力へ

世界の「オペレーティングシステム」が20か30の富裕国の地政学的利益競争に基づいており、多国間銀行や企業の圧倒的な支配によって維持されている状況では、この課題の規模を過大評価することはできません。政府が経済的優位性と権力を競い合う限り、全人類の利益のために機能するより良い世界というグローバルビジョンは存在しません。国民国家間の競争から世界経済の協力的な管理へと移行するには大きな飛躍が必要ですが、それはすべての人々の平等と価値を約束する「グローバル コミュニティ」の前提条件です。[70] 最も啓発された国家元首や国会議員でさえ、人々の状況を経済的、社会的に改善するための計画がいかに包括的であっても、大規模で認識のある国民の支持がなければ、政治的な短期主義と利己的な国家主義的思考の行き詰まりを打破することはできないでしょう。変革の責任は私たち、世界の一般市民にあり、同じ価値観が政治や経済の制度で表現されるようになるためには、思いやり、相互尊重、寛大さ、分かち合いの価値を私たち自身で示す必要があります。私たちはすでに家庭や地域社会でこれらの中核的な人間の価値観を表現していますが、今度は異なる国々の人々の間で世界規模で分かち合いという永遠の倫理を示さなければなりません。

これが革命であるならば、それは人類史上初めてイデオロギーや政治的「主義」の痕跡を残さずに人々が結束する革命です。変革はいかなる政党や市民社会組織によっても主導されるものではなく、すべての国で「世界市民」の自由な集会、議論、活動を通じて実現される必要があります。これが、恐れを知らぬアラブの抗議者、インディグナドス、オキュパイが先導した道であり、若者たちが国際情勢におけるこの急成長する新しい勢力、つまりすべての国で意識的に一連の原則と目標に向けて動員された人々の団結した声を主導する能力を示した運動です。タハリール広場に集まった数百万人の人々の素晴らしい航空写真、2011年後半にズコティ公園で開かれた大規模な総会、マドリードや他の数十都市で行われた大規模な集会などを見ると、政府の決定を導く人々の声の未開発の可能性を目の当たりにすることができます。最も貧しく最も疎外された人々の権利を心に刻み、世界資源を分かち合い、保護することに専心する真のグローバル市民運動を実現するには、まだ長い道のりがあります。それが起こるなら(世界経済の根本的な再構築が正義と平和をもたらすためには、起こらなければならない)、一般の人々が世界を変える力を持っていることに異論の余地はないのです。

注釈:

[1] “There is a sweet spirit in this place. I hope you can feel the love and inspiration of those Sly Stone called “everyday people” who take a stand with great courage and compassion, because we oppose the greed of Wall Street oligarchs and corporate plutocrats who squeeze the democratic juices out of this country and other places around the world. I am so blessed to be here. You got me spiritually breakdancing on the way here, because when you bring folk together of all colors and all cultures and all genders and all sexual orientations, the elites will tremble in their boots. Yeah!” Democracy Now!, ‘Cornel West on Occupy Wall Street: It’s the Makings of a U.S. Autumn Responding to the Arab Spring’, 29th September 2011, <www.democracynow.org>; Naomi Klein and Yotam Marom, ‘Why Now? What’s Next? Naomi Klein and Yotam Marom in Conversation About Occupy Wall Street’, The Nation, 9th January 2012.

[2] Thomas Friedman, ‘Speakers’ Corner on the Nile’, New York Times, 7th February 2011; Ahdaf Soueif, ‘Hosni Mubarak resigns: ‘Look at the streets … This is what hope looks like’, The Guardian, 11th February 2011.

[3] Writers for the 99%, Occupying Wall Street: The Inside Story of an Action that Changed America, Haymarket Books, 2012, p. 155.

[4] Sarah Van Gelder (ed), This Changes Everything: Occupy Wall Street and the 99%, Berrett-Koehler Publishers, 2011.

[5] Noam Chomsky, Occupy, Penguin books, May 2012.

[6] Charles Eisenstein, ‘Occupy Wall Street: No Demand is Big Enough’, 30th October 2011, <www.realitysandwich.com>

[7] Anthony Barnett, ‘World Opinion: the New Superpower?’, openDemocracy.org, 18th March 2003; Patrick E. Tyler, ‘A New Power In the Streets’, New York Times, 17th February 2003.

[8] GRAIN, The Great Food Robbery: How Corporations Control Food, Grab Land and Destroy the Climate, Fahamu Books, 2012.

[9] Bill McKibben, ‘No More Handouts to Big Oil’, YES! Magazine, 12th April 2012, <www.yesmagazine.org>

[10] Share The World’s Resources, ‘UN Conference on the Financial Crisis: A Missed Opportunity?’, STWR, 3rd July 2009, <www.stwr.org>

[11] Fidel Castro Ruz and Michel Chossudovsky, ‘Conversations with Fidel Castro: The Dangers of a Nuclear War’,

Global Research, 13th November 2010, <www.globalresearch.ca>

[12] Friends of the Earth International et al, ‘Ending corporate capture of the United Nations: Joint Civil Society Statement’, May 2012, <www.foei.org/en/get-involved/take-action/end-un-corporate-capture>

[13] Michael Narberhaus, Orion Kriegman, Pamela Pezzati and Paul Raskin, Civil Society Organizations: Time for Systemic Strategies, Great Transition Initiative, October 2011; Michael Narberhaus et al, Effective change strategies for the Great Transition: Five leverage points for civil society organisations, Conference background paper – Smart CSOs Conference in London, 14-15 March 2011, pp. 6-10.

[14] David C. Korten, Nicanor Perlas and Vandana Shiva, Global Civil Society: The Path Ahead, Living Economies Forum, November 2002, <www.davidkorten.org/global-civil-society>

[15] Jadaliyya, ‘Press release: “We reject the economic program presented by Ganzouri’s cabinet to the IMF”, 22nd March 2012; see <www.dropegyptsdebt.org>, @DropEgyptsDebt.

[16] For example see The Global Transition to a New Economy: Mapping a Green and Fair World, <www.gtne.org>; Global Transition 2012, <globaltransition2012.org>

[17] Stephen Zunes, ‘Protests Are Not a Movement’, New York Times, 7th October 2011; Stephen Zunes, ‘Arab Revolutions and the Power of Nonviolent Action’, National Catholic Reporter, 7th December 2011; Stephen Zunes, ‘Egypt: Lessons in Democracy: Could 2011 be to the Arab world what 1989 was to Eastern Europe?’, YES! magazine, 1st February 2011.

[18] Philip Goff, ‘Reconceiving class war: How does the Arab Spring relate to the Occupy movement?’, Tax Justice Focus, Second Quarter 2012, Vol 7 Issue 1, <www.taxjustice.net>

[19] Joseph E. Stiglitz, ‘Introduction: The World Wakes’, in Anya Schiffrien (ed) et al, From Cairo to Wall Street: Voices from the Global Spring, New Press, May 2012; Richard Falk, ‘Global Revolution After Tahrir Square’, richardfalk.wordpress.com, 9th Nov 2011; The Julian Assange Show, Occupy: Episode Seven, 29th May 2012, <www.assange.rt.com>

[20] STWR, ‘A Global Call for Sharing and Justice’, Share The World’s Resources, 23rd February 2011, <www.stwr.org>

[21] Jeffrey D. Sachs, ‘Occupy Global Capitalism’, in Janet Byren (ed), The Occupy Handook, Back Bay Books, 2012.

[22] Paul Rogers, A World Divided – or Coming Together?, Oxford Research Group, Briefing Paper, 15th February 2012, <www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/monthly_briefings>

[23] World Future Council and Earth Emergency, <www.earthemergency.org/wfc.htm>

[24] The Widening Circle, <www.wideningcircle.org>

[25] See Great Transition Initiative (GTI) Paper Series: Frontiers of a Great Transition <www.gtinitiative.org/resources/paperseries.html>

[26] Paul Raskin, Imagine all the People: Advancing a Global Citizens Movement, Kosmos Magazine, Spring/Summer 2011.

[27] Susan George, ‘The Global Citizens Movement. A New Actor For a New Politics’, Transnational Institute, October 2001, <www.tni.org>

[28] Paul Raskin, ‘Imagine all the People: Advancing a Global Citizens Movement‘, Kosmos magazine, Spring/Summer 2011; Orion Kriegman, ‘Dawn of the Cosmopolitan: The Hope of a Global Citizens Movement‘, Tellus Institute, 2006, pp. 12-14, <gtinitiative.org>

[29] James Gustave Speth, The Bridge at the Edge of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability, Yale University Press, 2009, Chapter 10.

[30] Paul D. Raskin, ‘The Great Transition Today: A Report from the Future‘, Tellus Institute, 2006, <www.gtinitiative.org>

[31] World Wildlife Fund, Friends of the Earth, Oxfam et al, ‘Common Cause: The case for working with our cultural values‘, September 2010; <valuesandframes.org>

[32] David C. Korten, The Great Turning: From Empire to Earth Community, Kumarian Press, 2006.

[33] The Widening Circle, Key Ideas, Our Strategy, <www.wideningcircle.org/keyIdeas/GCM.htm>, accessed 11th June 2012.

[34] Paul Rogers, op cit; Paul Mason, Why It’s Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions, Verso, 2012, chapter 2.

[35] Branko Milanovic, a leading World Bank economist specialising in research into inequality, in fact estimates that the poorest 5% in the U.S. earn about as much as the richest 5% in India, even despite the massive incomes of a handful of Indian mega-millionaires. See Jonathan Glennie, ‘Global inequality: tackling the elite 1% problem’, The Guardian, 28th November 2012.

[36] According to Branko Milanovic’s most recent calculations, few countries have a Gini measure of income inequality above 60, while the world’s Gini coefficient is 70, up from 55 in 1850. See Jonathan Glennie, op cit.

[37] In the UNDP’s 1998 study on ‘Consumption for Human Development’, it was estimated that 20 percent of the population in the developed nations consume 86 percent of the world’s goods. See also Christian Aid,The Rich, the Poor, and the Future of the World: Equity in a constrained world, April 2012.

[38] cf. Paul Rogers, op cit.

[39] John Cavanagh, Robin Broad, ‘Occupy vs. the Global Race to the Bottom – Incorporating corporate globalization into the Occupy analysis and agenda’, YES! Magazine, 21st February 2012, <www.yesmagazine.org>

[40] J. W. Smith, The World’s Wasted Wealth 2: Save Our Wealth, Save Our Environment, Institute for Economic Democracy, 1994; Wolfgang Sachs (ed.), The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power, London: Zed Books, 1992.

[41] Gilbert Rist, The History of Development: From Western Origins to Global Faith, Zed Books, 2008.

[42] For example see the sources in: John Cavanagh and Jerry Mander (eds), Alternatives to Economic Globalization: A Better World is Possible, International Forum on Globalization, Berrett-Koehler Publishers, 2004.

[43] In particular, see the #GlobalDemocracy manifesto co-written for the worldwide protests on 15 October 2011 [Ana Sofia Suarez and Shimri Zameret, ‘A manifesto for regime change on behalf of all humanity’, The Guardian, 14th October 2011], and the Global May Manifesto published by the People’s Assemblies Network for the May 2012 protests [People’s Assemblies Network, ‘Global May Manifesto‘, 4th May 2012].

[44] Paul Krugman, ‘We Are the 99.9%’, New York Times, 24th November 2011.

[45] Jason Hickel, ‘How to Occupy the World’, CommonDreams, 16th December 2012, <www.commondreams.org>

[46] Gilbert Rist, op cit, chapter 9; Marianne Maeckelbergh, The Will of the Many: How the alterglobalisation movement is changing the face of democracy, Pluto Press, 2009.

[47] UNCTAD, The Least Developed Countries Report, 2010: Towards a New International Development Architecture for LDCs, November 2010; Agence France Presse, ‘Number of world’s poorest countries doubled since 1970s: UN’, 25th November 2010.

[48] Wolfgang Sachs, Development: The Rise and Decline of an Ideal, Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, August 2000; Robin Broad and John Cavanagh, Development Redefined: How the Market Met its Match, Paradigm Publishers, 2009, p. 59.

[49] Adam Parsons, ‘Should We Celebrate a Decline in Global Poverty?’, Share The World’s Resources, 16th March 2012, <www.stwr.org>

[50] In 2005, the wealthiest 20% of the world accounted for 76.6% of total private consumption. The poorest fifth just 1.5%. The poorest 10% accounted for just 0.5% and the wealthiest 10% accounted for 59% of all consumption. See World Bank, World Development Indicators 2008, August 2008, <data.worldbank.org/indicator>

[51] World Bank, ‘Drought Worsens in the Sahel Region of Africa – Millions of People at Risk’, 31st May 2012; UN News Centre, ‘Funding gap threatens efforts to assist millions facing hunger in Africa – UN official’, 10th May 2012.

[52] Sam Jones, ‘Yemen food crisis reaching ‘catastrophic proportions’, The Guardian, 23rd May 2012; OCHA, Humanitarian Bulletin: Yemen, Issue 02, 5th April 2012.

[53] Figures from Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). See Share The World’s Resources, ‘The Prospects for Ending Hunger: New Figures, Same Problems‘, 17th September 2010, <www.stwr.org>

[54] Figures based on World Health Organization, Disease and injury regional estimates, Cause-specific mortality: regional estimates for 2008, <www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates_regional/en/index… Note: Only communicable, maternal, perinatal, and nutritional diseases have been considered for this analysis, referred to as ‘Group I’ causes by the WHO. Ninety six percent of all deaths from these causes occur in low- and middle-income countries and are considered largely preventable.

[55] UNICEF, Levels & Trends in Child Mortality Report 2011, 2011. See also Anup Shah, ‘Today, around 21,000 children died around the world’, Global Issues, accessed 11 May 2012, <www.globalissues.org>

[56] In the case of India, for example, it now grows so much food that it has a bigger grain stockpile than any country except China, yet approximately one-fifth of its people are malnourished (an estimated 250 million people) – a proportion that has changed little in the last two decades despite an almost 50 percent increase in food production. Vikas Bajaj, ‘As Grain Piles Up, India’s Poor Still Go Hungry’, New York Times, 7th June 2012.

[57] Kate Raworth, A Safe and Just Space for Humanity: Can we live within the doughnut?, Oxfam, 13th February 2012.

[58] Oxfam, ‘Bank bailout could end poverty for 50 years – Oxfam tells G20’, Press release, 1st April 2009.

[59] The only real precedent for the concept of an emergency programme taking place between countries to end hunger and unnecessary deprivation within an immediate time-frame was the Brandt Report, written by the Independent Commission in 1980, whose proposals were largely ignored following a gathering of world leaders in 1982. See Willy Brandt, North-South: A Program for Survival (The Brandt Report), MIT press, 1980.

[60] World Wildlife Fund, Living Planet Report 2012, May 2012, <wwf.panda.org>

[61] The Royal Society, People and the Planet, April 2012; World Wildlife Fund, Living Planet Report 2012, May 2012, <wwf.panda.org>; Christian Aid, The Rich, the Poor, and the Future of the World, op cit.

[62] For the 95% living below $10 a day statistic, see Martin Ravallion, Shaohua Chen and Prem Sangraula,Dollar a day revisited, World Bank, May 2008, p. 3, note 5. Using 2005 population numbers, this is equivalent to just under 79.7% of the world population, and does not include populations living on less than $10 a day from industrialised nations. See also Anup Shah, ‘Poverty Facts and Stats’, updated 20th September 2010, <www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats>

[63] George Monbiot, ‘Is Environmentalism Compatible with Social Justice?’, 14th February 2012, Monbiot.com; Kate Raworth, A Safe and Just Space for Humanity: Can we live within the doughnut?, op cit.

[64] Stephen A. Marglin, Premises for a New Economy, Great Transition Initiative, January 2012, <www.gtinitiative.org>; see also the People’s Sustainability Treaties, <sustainabilitytreaties.org/draft-treaties>

[65] Samuel Alexander, Living Better on Less? Toward an Economics of Sufficiency, Simplicity Institute Report 12c, 2012; see also the reports by the Well-being programme of the New Economics Foundation, <www.neweconomics.org/programmes/well-being>

[66] Michael Narberhaus et al, Civil Society Organizations: Time for Systemic Strategies, op cit.

[67] See House Resolutions 1078, ‘The Global Marshall Plan‘, introduced into the 110th U.S. Congress. The resolution called for the creation of a plan that demonstrates the commitment of the United States to world peace and prosperity. The 111th Congress has updated the resolution (now HR 1016). Network of Spiritual Progressives, The Global Marshal Plan, <www.spiritualprogressives.org/article.php/gmp_one>

[68] Susan George, Whose Crisis, Whose Future?, Polity Press, Paris, 2010, chapter 5.

[69] STWR, ‘International Sharing: Envisioning a New Economy’, Share The World’s Resources, September 2011, <www.stwr.org>

[70] cf. James B. Quilligan, The Brandt Equation: 21st Century Blueprint for the New Global Economy, Brandt 21 Forum, 2002, see pp. 57-58 and Afterword, <www.brandt21forum.info>