資源を分かち合うことにおける人類の断続的失敗がもたらす尋常でない結果は、土地、化石燃料の埋葬量や他の重要な工業材料を巡る国家間の紛争の激化です。

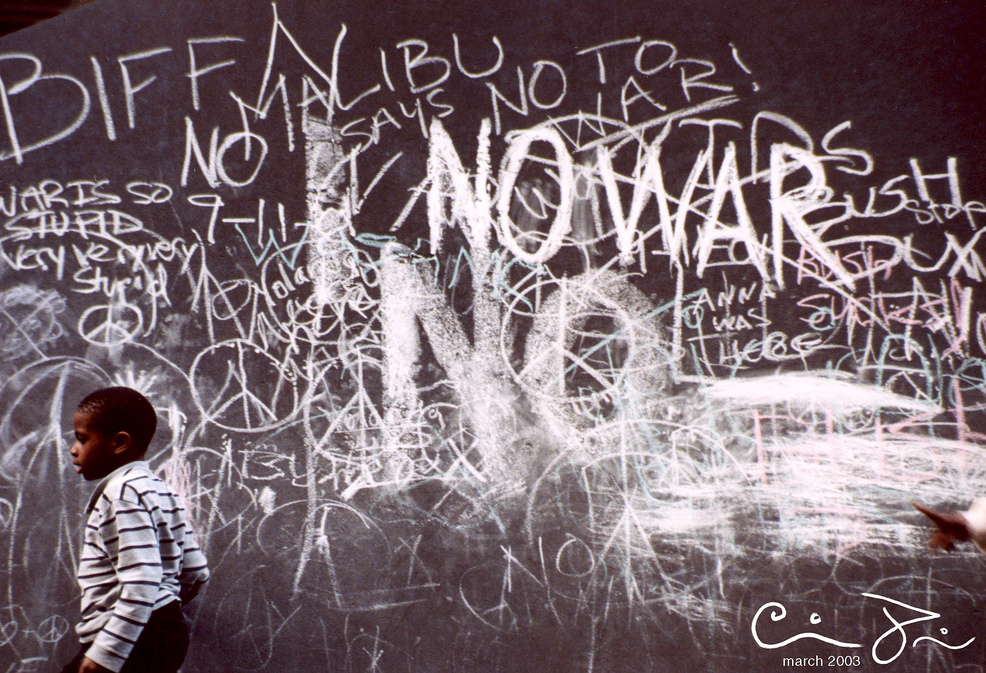

現在石油およびガス供給において特に、およそすべての政府が安全保障への資金注入に主な戦略的重要性を置いています。その結果は、軍力の蓄積と展開の背後にある、重要な資源を巡る競争が統治原則となりつつある新たなグローバル環境です。核兵器の激増が衰えることなく続く一方で、世界の未開発天然資源確保のための争奪戦のどのような激化も主要な先進国の間の壊滅的な戦争への可能性を拡大するのです。

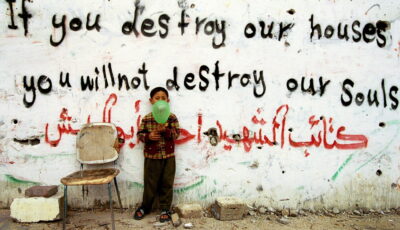

海外のエネルギー資産の保護における活発な軍隊の役割の必要性は、世界の多くの国々にとって重要な課題であり、海外政策と国家安全保障の戦略両方の中心核になり続けています。1965年から1990年の間だけで毎年千人以上の死者を出した、資源を巡っての内戦が73も起こり、それ以来少なくとも18の国際紛争が資源競争が引き金となって起こりました。重要な資源権益の確保が、2003年のイラク侵攻は当然のこと1991年の湾岸戦争への介入を正当化するための重要な要素であったことを多くの分析者が同様に主張しています。

今日でさえ、北極、東および南シナ海、フォークランド諸島周辺とその他の地域の石油とガス埋蔵を支配するために、国家同士が競い合うたびに将来の暴力的衝突の可能性が増大します。地球の希少な天然資源を支配するために政府が激烈に競い合う現在の軌道にあり続けると同時に、近い将来多くの要因のすべてが暴力的な衝突のさらなる激化を確実にします。それは、エネルギーと原材料への要求の爆増に拍車をかける、世界人口の増大と発展途上国の迅速に拡大する消費者層を含みます。気候変動の影響もまた、この先数十年間において食料、水、土地、そして他の極めて重要な資源へのアクセスを劇的に制約するため資源不足をさらに悪化させるでしょう。

協力的取り組み

この課題について公の議論が皆無でありながらも、21世紀の実行可能な資源安全保障戦略は、国家権益と繰り返し発生する紛争よりむしろ国際協力と資源の分かち合いの代替的枠組みに基づかねばなりません。このような枠組みの機能の仕方について様々な選択がある一方で、世界の既存資源の備蓄への公平なアクセスを確実にすること、深刻な不足および緊急事態時における欠便を暖和し、生活必需品への普遍的アクセスを保証するために堅固で公平な国際体制を確立することは不可欠でしょう。国連システムを通じて取り組み、国際社会は再生可能エネルギーへ投資を向け、代替的エネルギー技術の出現とともにそれを分かち合うことにより世界の化石燃料埋葬量へのプレッシャーを軽減することも可能です。

資源安全保障への協力的取り組みは紛争を回避し、社会・環境危機へ対処するために必要なだけでなく、世界の軍事費からかなりの財源を救出し、国家間の善意も育成することでしょう。このような戦略を交渉する例外的プロセスに従事するためにも、基本的に「勝利者がすべてを獲得する」世界資源の獲得パラダイム – 特に、化石燃料に関して – を現在支配するゼロ・サム的、国家主義的衝動を政府は乗り越えねばならないでしょう。同時に、エネルギーと原材料への持続不可能な要求を推進し、迅速に激化する消費率を軽減するために政策立案者は備えなければなりません。最終的にそれは、その存続する成功のために、消費レベルの無制限的上昇を要求する優勢的経済モデルを根本的に再考し、有限資源の供給に依存しない新たな工業プロセスを取り入れることを意味するでしょう。

土地、水、化石燃料を巡る未来の紛争の回避を可能にする協力的解決策を心に描くことは理想主義的に見えるかもしれませんが、人類は回避不可能な選択に直面しています: 環境的コモンズをより公平に分かち合う方法を見つけるか、激化する資源への競争の道を選び続けさらなる経済的被害を被り、気候変動の激化、そして最終的に第三次世界大戦を現実にする危険をおかすかのどちらかです。

上記は「グローバル経済の分かち合い入門」からの抜粋です。

フォト・クレジット:Señor Codo, フリッカー・クリエィティブ・コモンズ